Ausgangslage

Der Pflegebedarf im Gemeindegebiet konnte aufgrund von Personalmangel nicht ausreichend gedeckt werden. Es kam zu temporären "Aufnahmestopps" beim öffentlichen Anbieter mobiler Dienste und dem Zentrum für Betreuung und Pflege. Dies äußerte sich in Form von "Wartelis-ten". Betroffene mussten vermehrt die Hilfe von Angehörigen in Anspruch nehmen. Dadurch kamen immer mehr pflegende Angehörige an ihre Belastungsgrenzen. Bei Inanspruchnahme von privaten Pflege- und Betreuungsdienstleistern waren Betroffene mit einem unübersichtli-chen Angebot konfrontiert. Daraus resultierend entstand der Bedarf einer niederschwelligen Pflegeberatung und Anlaufstelle für pflegende Angehörige. Ebenso mussten Angebote geschaffen werden, damit GemeindebürgerInnen länger gesund bleiben oder besser mit ihrer jeweiligen Situation umgehen können. Betroffene warten oft zu lange bis Hilfe/Beratung in Anspruch genommen wird. Auch die Pandemie hatte gesundheits-förderliche Angebote ins Hintertreffen geführt und die Einsamkeit verstärkt. Eine Stärkung des Gesundheitsbewusstseins und eine notwendige Sensibilisierung hinsichtlich Prävention und Gesundheitsförderung war daher dringend notwendig.

Setting

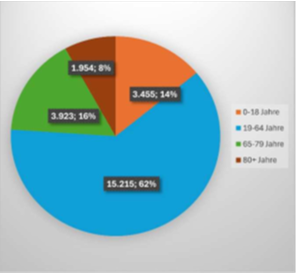

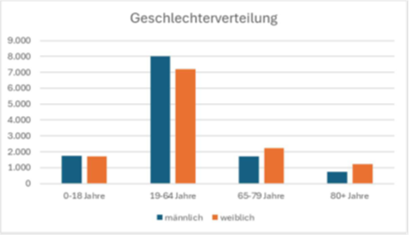

2021 lebten 1404 BürgerInnen über 75 Jahre im Gemeindegebiet (585 männliche und 819 weibliche Personen).

Der Anteil der älteren Bevölkerung ab 65 Jahren nimmt stetig zu. 2001 wurde diese Gruppe noch mit 13 Prozent repräsentiert, während 2019 bereits 17 Prozent der AnsfeldnerInnen über 65 Jahre alt waren. Mit diesem prozentuellen Anstieg der älteren GemeindebürgerInnen liegt Ansfelden im oberösterreichischen Durchschnitt. Als besonderes Merkmal lässt sich erkennen, dass in Ansfelden durch-schnittlich mehr ausländische Staatsangehörige leben. Der prozentu-elle Anteil an österreichischen StaatbürgerInnen lag in Ansfelden (2019) bei 75,7 Prozent. Der übrige Anteil (24,3 Prozent) entfällt auf ausländische Staatsangehörige (Statistik Austria). Die Anzahl der Ledigen und Verwitweten AnsfeldnerInnen über 75 Jahren belief sich auf 572 Personen. Diese wiederum gab einen Hinweis auf die Anzahl der Einpersonenhaushalte (Einwohnerliste Ansfelden).

Zielgruppe

Die Zielgruppe umfasst:

- GemeindebürgerInnen 75+, sowie

- gesundheitsinteressierte BürgerInnen, pflegebedürftige Personen, pflegende Angehörige und davon betroffene Familienmitglieder

Zielsetzungen

Bei der Zielsetzung wurde der Fokus auf drei Hauptziele gelegt und mit Beispielen aus der Praxis untermauert.

Stärkung der Gesundheit

Aufgrund des präventiven Ansatzes soll Pflegebedürftigkeit hinausgezögert, die Lebensqualität erhöht und ein längerer Verbleib in den eigenen vier Wänden ermöglicht werden. Spezielle Beachtung finden altersphysiologische Veränderungen. Immobilität, Mangelernährung und Einsamkeit im Alter sollen reduziert werden. Ebenso soll ein fachgerechter Umgang mit Inkontinenz, Schmerz und De-menz aufgezeigt werden. Gemeinsam wird versucht auf individuelle Bedürfnisse einzugehen, um die Gesundheit zu stärken.

Anfrage von Frau R.:

„Fr. Wimmer, ich bin noch fit, aber ich werde immer älter und möchte mich rechtzeitig erkundigen, was es gibt und welche Möglichkeiten ich habe.“

Entlastung Pflegender Angehöriger

Die Zielgruppe soll das Pflege- und Unterstützungsangebot der Stadt kennen. Durch die aufsuchende Tätigkeit soll ein niederschwelliges Angebot gesetzt werden. Begleitende Schulungen und Workshops sollen Betroffenen den Umgang mit ihrer Situation erleichtern.

Anfrage von Familie S.:

„Wir fahren auf Urlaub. Meine Mutter ist kürzlich gestürzt und wir wollen sie jetzt nicht alleine lassen.“

Anfrage von Fr. S.:

„Ich weiß nicht mehr was ich noch machen soll. Mein Mann ist dement und ich kann nicht mehr.“

Pflege und Betreuung sicherstellen

Eine Unterversorgung der Zielgruppe soll vermieden werden. Basierend auf den Anamnesedaten soll, in Kooperation mit den Netzwerkpartnern, das passende Pflege- und Betreuungsan-gebot vermittelt werden. Alle Personen ab dem 75. Lebensjahr sowie deren pflegende Angehörige haben die Möglich-keit sich umfassend zu informieren und einen kostenlosen Pflegecheck in Anspruch zu nehmen.

Anfrage von Hr. E.:

„Meine Frau benötigt rund um die Uhr Betreuung und das Pflegegeld wurde schon wieder abgelehnt.“

Anfrage von Hr. U.:

„Ich bin schwer krank und kann aber nicht zum Arzt, weil ich keine Krankenversicherung habe.“

Anfrage von Fr. I.:

„Das Chaos in meiner Wohnung nimmt über Hand. Alles wächst mir über den Kopf.“

Projektdurchführung

Die Kernelemente des Projekts waren der „Präventive Hausbesuch“, die Pflegeberatung, sowie das Angebot von Informationsveranstaltungen, Workshops und Schulungen.

Die unten angeführten Aktivitäten und Methoden fanden ebenso Einfluss in der Projektumset-zung. Die Fürsprache und Interessenvertretung hat bei fortschreitendem Projektverlauf an Bedeutung gewonnen.

Erhebung und Monitoring

Zu Beginn des Pilotprojekts wurde eine Bedarfserhebung durchgeführt um die Interessen der Ziel-gruppe zu identifizieren. Eine erneute Erhebung hat im Folgejahr stattgefunden um das Programm der CN bedarfsgerecht auszurichten. Im Rahmen der Hausbesuche wurden Assessmentinstrumente eingesetzt um Informationen über die Zielgruppe zu sammeln und zu kategorisieren.

Information, Edukation und Beratung

Hausbesuche wurden forciert und waren das Mittel der Wahl um Beratung und Schulung vor Ort durchzuführen. Für Informationsweitergabe außerhalb des Wohnraums wurde das barrierefreie, zent-ral gelegene Büro am Stadtamt genutzt.

Koordination und Vernetzung

Durch fortlaufende Netzwerkarbeit war ein kontinuierlicher Informationsfluss gegeben und Weiterentwicklung des Projekts möglich. Es gab eine Kick-Off Veranstaltung, monatliche Newsletter und eine Abschlussveranstaltung mit NetzwerkpartnerInnen.

Fürsprache und Interessensvertretung

Mit zunehmender Bekanntheit des Projekts hat sich die Community Nurse als zentrale und vertrauliche Anlaufstelle für gesundheitliche und pflegerische Anliegen etabliert.

Bewusstseinsbildung, Vermittlung und Austausch von Information, Kompetenzentwicklung in der Pilotregion

Ein kontinuierliches Angebot von Workshops, Kursen, Schulungen und Informationsveranstaltungen hat die Bewusstseinsbildung gefördert und zur Kompetenzentwicklung beigetragen.

Projektstrukturen und Projektrollenverteilung

Das Projektteam hat sich auf 10 MitarbeiterInnen des Stadtamts beschränkt. Die Zusammensetzung der Teammitglieder hat sich bewährt, da kurze Wege einen raschen Informationsaustausch ermöglichten.

Umgesetzte Vernetzungen und Kooperationen

Mit folgenden Einrichtungen kam es zur Vernetzung: regionale TherapeutInnen (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Diätologie, Psychotherapie), private Pflegedienstanbieter, Streetwork, Selba, Haus- und Heimservice, Sozialministeriumservice, AnbieterInnen von Pflegehilfsmitteln, Tageszentren

Erfolgreiche Kooperationen entwickelten sich mit untenstehenden PartnerInnen.

- Gesunde Gemeinde: Kooperation bei der Veranstaltungsplanung und -durchführung

- Mobiler Bandagist: Aufbau eines Pflegehilfsmittellagers im Gemeindegebiet

- Volkshilfe: kostenlose neurologische Abtestung für GemeindebürgerInnen, Aufbau einer weiteren Demenztrainingsgruppe, Demenzvortragsreihen

- „Was hab ich“: kostenlose Übersetzung von medizinischen Befunden in verständliche Laiensprache

- ÖGK: Sturzprophylaxetraining + Informationsveranstaltungen, Programm zur Gewichtsreduktion

- Ansfelden Miteinander: gemeinsame Workshops + Bereitstellung von Ehrenamtlichen

- Proges: Einführung in Bewegungsprogramm „Rüstig statt Rostig“

- HausärztInnen, Krankenhäuser: Vermittlung von KlientInnen, Fallbesprechungen

- Mobiler Pflegedienst, Mobile Palliative Care: Fallbesprechungen, Informationsveranstaltungen

- Kirche/Katholische Frauenbewegung: Sprechstunden/Informationstage

- Tagesheimstätten: Mithilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen

- Betreubares Wohnen: Örtlichkeit für Sprechstunden in den Stadtteilen

- Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen: Informationsveranstaltungen

- Seniorenvereinen: ehrenamtliche Mithilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen

Allfällige Abweichungen inkl. Begründung

Vermehrte Inanspruchnahme von Ehrenamtlichen, da es durch Auflösung von Dienstverhältnissen und einer erschwerten Nachbesetzung zu einem Personalengpass bei den Community Nurses gekommen ist.

Fazit

Resümee der Lernerfahrungen:

Im Projektverlauf konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden, die für zukünftige Vorhaben von Bedeutung sind. Eine zentrale Erfahrung ist, dass Projekte zunächst im kleinen Rahmen angesetzt werden sollten, insbesondere wenn die Personalressourcen ungewiss sind. Dies ermöglicht eine strukturierte Umsetzung der Projektplans.

Ein weiteres wichtiges Learning ist, dass Gesundheitsförderung in jedem Alter wirksam sein kann. Dennoch ist es essenziell bereits in jungen Jahren mit der Bewusstseinsbildung zu beginnen, um langfristige positive Effekte zu erzielen.

Der Aufbau von Vertrauen zur Zielgruppe stellt eine grundlegende Voraussetzung für den Erfolg der Maßnahmen dar. Nur durch enge, kontinuierliche Zusammenarbeit können nachhaltige Beziehungen entstehen. In diesem Zusammenhang erweist sich auch eine beständige Netzwerkarbeit als unverzichtbar, um das Angebot für die Zielgruppe stetig auszubauen und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.

Um neue Angebote erfolgreich zu etablieren, müssen zudem ausreichend Informationsveranstaltungen eingeplant werden. Diese dienen nicht nur der Wissensvermittlung sondern auch der Sensibilisierung potenzieller KlientInnen und MultiplikatorInnen.

Eine proaktive Herangehensweise bei der KlientInnenakquise ist ebenfalls unabdingbar. Dabei sollte das Vorgehen stets mit der Persönlichkeit und den Kompetenzen der Community Nurse im Einklang stehen, um authentisch und wirksam agieren zu können.

Nicht zuletzt hat sich gezeigt, dass das Projektteam aus Mitgliedern bestehen sollte, die bereits über Erfahrung im Projektbereich verfügen. Dies erleichtert nicht nur die Umsetzung, sondern trägt auch maßgeblich zur Qualität und Effizienz des gesamten Prozesses bei.

Diese Erkenntnisse bieten eine wertvolle Grundlage für zukünftige Projekte und können dazu beitragen, Gesundheitsförderung und präventive Maßnahmen nachhaltig und erfolgreich zu implementieren.

Präventive Hausbesuche sollten in einer bundesweit einheitlichen Form allen GemeindebürgerInnen zur Verfügung stehen.

Aus Sicht der abschließenden Projektbeurteilung kann eine dauerhafte Etablierung von Community Nursing systementlastend wirken:

- Unterversorgung vermeiden durch kompetente, niederschwellige, kostenlose Anlaufstelle

- Heimeinzüge und Nutzung von Mobilen Diensten hinauszögern

- Gesunde Lebensjahre erhöhen

- Entlastung des niedergelassenen Bereichs

- Gesundheitsförderung und Gesundheitskompetenz im Gemeindegebiet stärken

Mit Community Nursing verringert sich die Lücke der gesundheitlichen Nahversorgung. Community Nurses stehen Betroffenen und Interessierten zur Seite, um gemeinsam mit ihnen an einem besseren, gesünderen und möglichst selbstbestimmten Leben zu arbeiten und einen möglichst langen Verbleib in den eigenen vier Wänden sicherzustellen.

Community Nursing trägt somit zur Entlastung von Familien, Gemeinden und dem Gesundheitssystem bei. Bei Fortführung des Pilotprojektes hätten BürgerInnen die Sicherheit dauerhaft eine kompetente Anlaufstelle zu haben.

Bei Fortbestehen kann die Community Nurse zur Bewusstseinsbildung beitragen, um gesundheitsförderliches Verhalten nachhaltig zu etablieren.

Die Gesundheitsdaten der BürgerInnen können erhoben werden, um rechtzeitig auf ungedeckte Bedarfe reagieren zu können und die Versorgungslandschaft sichtbar und stabiler zu machen.

Eine Anwendung der GuKG-Novelle 2023 kann in die Praxis einfließen. Lt. §15a sind Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege berechtigt, nach Maßgabe der ärztlichen oder pflegerischen Diagnose, Medizinprodukte in den Bereichen Nahrungsaufnahme, Inkontinenzversorgung, Mobilisations- und Gehhilfen, Verbandsmaterialien, prophylaktische Hilfsmittel, Messgeräte sowie Illeo-, Jejuno-, Colo- und Uro-Stomas zu verordnen.

Dies würde wiederum zur oben genannten Entlastung des niedergelassenen Bereichs führen.

ABER: Doppelgleisigkeiten vermeiden – keine Überschneidung von bestehenden Angeboten!

Beratung und Hinzuziehen externer Dienste durch Community Nurses wenn notwendig!

Die Übernahme von Tätigkeiten des Mobilen Dienstes soll vermieden werden. Das Kernelement von Community Nursing bezieht sich auf Schulung und Anleitung um die selbstständige Versorgung im Familienverband zu ermöglichen. Zum Beispiel, Schulung bei der Versorgung eines Bettlägrigen, Diabetesversorgung, Beratung zur Wohnraumadaptierung inkl. Pflegehilfsmittel, sowie Anleitung beim fachgerechten Verbandswechsel.

Das Einstellen der aufgebauten Struktur bedeutet einen enormen Rückschritt für die Gesundheitsförderung im Gemeindegebiet. Bei Betrachtung der derzeitigen Versorgungssituation wäre jede Möglichkeit zu nutzen um ein möglichst gesundes, selbstständiges Leben in den eigenen vier Wänden zu fördern.